Wie wird Inklusion inklusiver? Warum Menschen mit Behinderung keinen Job finden

Um dem Recht auf Inklusion für Menschen mit Behinderung gerecht zu werden, gibt es in Deutschland viel zu tun. Ein Gespräch mit Anne Gersdorff und Raul Krauthausen von JOBinklusive

© Andi Weiland

Wenn es um Inklusion geht, dann meinen wir meistens die Inklusion von Menschen mit Behinderung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt oder ihre Teilhabe an inklusiver Bildung. In der UN-Behindertenrechtskonvention ist das Recht auf Inklusion festgehalten. Dieser Vertrag wurde auch von Deutschland unterzeichnet. Leider gibt es, um dieses Recht in Gänze wahr werden zu lassen, noch eine Menge zu tun. Was vor allem Arbeitgeber dafür tun können und warum der Staat sich mit diesem Vorhaben selbst im Weg steht, darüber haben wir mit Raul Krauthausen und Anne Gersdorff von JOBinklusive gesprochen.

Liebe Anne, lieber Raul, mit eurem Projekt JOBinklusive möchtet ihr der hohen Arbeitslosenquote von Menschen mit Behinderung entgegenwirken. Warum fehlt ihnen oft der Mut sich zu bewerben beziehungsweise was hindert sie daran?

Anne: Ich würde sagen, das liegt an den erlernten Strukturen. Menschen mit Behinderung bekommen häufig bereits in der Schule, durch die Medien oder von ihren Eltern erzählt, was sie alles nicht können. Ganz oft führt das dann halt dazu, dass Menschen mit Behinderung zu wenig Selbstvertrauen oder positive Vorstellungen von Jobs haben, die sie machen können. Sie kennen oftmals wenig Unternehmen, die aufgeschlossen sind. Das alles führt dazu, dass sie sich nicht genug empowert fühlen, um sich zu bewerben.

Ihr sprecht wenn es um Inklusion auf dem Arbeitsmarkt geht von dem so genannten “Schwarzen Loch”. Könnt ihr genauer erklären, was damit gemeint ist?

Raul: Mit dem “Schwarzen Loch” meinen wir, dass Unternehmen uns sagen, wenn wir sie fragen, ob sie Menschen mit Behinderung einstellen wollen: “Ja, klar! Aber es bewirbt sich ja keine*r!” Und auf der anderen Seite Menschen mit Behinderung uns erzählen, dass sie hunderte von Bewerbungen schreiben, aber nie zum Vorstellungsgespräch eingeladen werden. Da fragen wir uns dann: Muss hier nicht ein “Schwarzes Loch” vorliegen, wo diese ganzen Bewerbungen landen?

Anne: Es gibt noch eine dritte Dimension: Wir haben wie gesagt oft dieses gesellschaftliche Bild, die Menschen schaffen es nicht auf dem Arbeitsmarkt. Deshalb kommen viele Menschen mit Behinderung in so genannte Behindertenwerkstätten, die kein Sinnbild für einen inklusiven Arbeitsmarkt sind.

Zum Thema Kritik an Behindertenwerkstätten startet ihr heute eure Kampagne namens “Blickwechsel”. Worauf wollt ihr damit aufmerksam machen?

Anne: Heute, am 17. September startet eine Aktion der Behindertenwerkstätten namens “Schichtwechsel”. Dabei geht es darum, dass die Menschen mit Behinderung, die in diesen Werkstätten beschäftigt sind, mit Menschen in Unternehmen und Behörden einen Tag den Arbeitsplatz tauschen. Die Aktion findet einmal im Jahr statt und wird eher als große PR Maschinerie für Werkstätten genutzt, denn es wird erzählt wie toll die Arbeit da ist und wie gut es die Menschen mit Behinderung da haben. Es fehlt aber die generelle Kritik an den Werkstätten. Die möchten wir mit unserer Kampagne “Blickwechsel” ausüben. Wir wollen zeigen, dass sie Teil eines exklusiven Systems sind, das nichts mit Inklusion zu tun hat. Das Konzept wird außerdem von der UN-Behindertenrechtskonvention stark kritisiert. Die Menschen mit Behinderung verbleiben dort, obwohl der gesetzliche Auftrag an die Werkstätten ist, die Menschen mit Behinderung für den allgemeinen Arbeitsmarkt zu qualifizieren. Aber das findet im Prinzip nicht statt: Nur 1% der Menschen, die dort beschäftigt sind, finden tatsächlich in den allgemeinen Arbeitsmarkt. Der Auftrag ist also verfehlt und gleichzeitig profitieren die Werkstätten ganz extrem von dem System dahinter.

Raul: Jede Behörde mit einer solchen “Erfolgsquote” würde sofort zugemacht werden. Aber das Absurde ist, dass Werkstätten ein super gutes Image haben: Von der Bundesregierung, die in Online Shops Dinge anbieten, die in Behindertenwerkstätten produziert werden über bekannte Tageszeitungen bis hin zu berühmten Start-ups, die in diesen Werkstätten produzieren lassen – alle in dem Glauben sie tun was Gutes! Das kann man ihnen auch nicht vorwerfen, dass sie das glauben. Das Marketing der Werkstätten ist einfach perfide gut. Dass Menschen in den Werkstätten aber weniger als den Mindestlohn verdienen, z. T. acht Stunden am Tag arbeiten müssen und trotzdem von einer Grundsicherung leben müssen und dass Werkstätten von oben bis unten vom Staat subventioniert werden, ist den meisten dabei nicht klar. Eine Werkstatt bekommt pro Beschäftigtem über tausend Euro pro Monat vom Staat. Das Geld kommt bei den Betroffenen aber gar nicht an, sondern landet in der Wohlfahrt. Man müsste sich aber immer wieder die Frage stellen: Wie viel Geld in der Behindertenbewegung landet eigentlich in den Taschen der Nicht-Behinderten? Und wie können wir das verändern?

Von welchen Faktoren hängt eine Karriere bzw. die Teilhabe am allgemeinen Arbeitsmarkt für Menschen mit Behinderung ab, beziehungsweise welche Steine werden ihnen zusätzlich in den Weg gelegt?

Raul: Das Ganze steht und fällt – wie Anne ja bereits sagte – mit einem Umfeld, das einem was zutraut oder eben nicht. Da können ganz früh schon Chancen verbaut werden. Und es geht nicht darum, dass wir Unmögliches fordern. Es geht darum, dass Menschen mit Behinderung eine gute Schulbildung erfahren können, damit ihnen später mehr Möglichkeiten, als es leider momentan der Fall ist, offen stehen. Aber es gibt zum Beispiel viele Menschen mit Behinderung, die an Förderschulen sind, an denen man gar kein Abitur machen kann, selbst wenn sie kognitiv in der Lage wären. Das heißt, da wird ja schon von institutioneller Seite der Weg verbaut. Und die Statistik bestätigt, dass Schulabschlüsse an einer Förderschule weitaus schlechter sind als an einer Regelschule. Wer einen schlechten Schulabschluss und eine Behinderung hat, der oder die hat natürlich später auch schlechtere Chancen am Arbeitsmarkt. So potenziert sich dieses Problem. Und dann wird ihnen gesagt: “Ach Mensch, so ein Pech! Jetzt gehst du in die Werkstatt!” Man spricht in der Sozialwissenschaft von der so genannten Schonraumfalle. Das bedeutet: Je länger Menschen mit Behinderung in diesen Fördereinrichtungen sind, desto größer wird ihr Abstand zur Mehrheitsgesellschaft.

Anne: Was ich zu dem Thema immer gerne anbringe ist, dass Menschen mit Behinderung ja auch ein Recht auf Scheitern haben und wir das ihnen ganz oft verwehren, indem wir sie in Schonräumen unterbringen, sei es in Förderschulen oder in Werkstätten. Aber warum soll denn ein Mensch mit Behinderung nicht eine Ausbildung oder einen Job ausprobieren und dabei scheitern? Und wenn es gar nicht klappt, dann muss man sich die Gründe angucken: Warum hat es nicht geklappt? Warum bekommt man die Person nicht ermuntert, es nochmal woanders zu versuchen? Und wenn dann alle Möglichkeiten ausgeschöpft sind, kann man nochmal über einen Schonraum für eine gewisse Zeit nachdenken, aber ich glaube wir verwehren Menschen damit auch bestimmte Erfahrungen zu machen. Wir wissen alle, dass in Situationen in denen wir gescheitert sind, wir auch immer viel daraus gelernt haben.

Wie war das bei euch persönlich?

Raul: Ich bin in einem inklusiven Setting aufgewachsen. Ich hatte die großartige Chance mit nicht-behinderten und behinderten Kindern gemeinsam beschult zu werden. Und ich wurde immer von meinen Eltern sehr unterstützt, indem es ihnen wichtig war, dass ich einen guten Schulabschluss, also das Abitur, mache.

Anne: Ich bin in der DDR geboren und kurz nach der Wende in die Schule gekommen. Eigentlich sollte ich auch inklusiv beschult werden, aber damals hat sich die Direktorin geweigert, dass ich in die Schule komme auf der auch meine Freundinnen waren. Deshalb habe ich meine Grundschulzeit in einer Förderschule verbracht. Das war die diverseste Lerngruppe, in der ich je gelernt habe. Es gab Kinder, die schlecht sehen konnten, Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten, jemanden, der nicht gut hören konnte, Menschen mit körperlichen oder kognitiven Behinderungen. Danach bin ich auf eine inklusive Schule gekommen. An meine späteren Jobs bin ich vor allem durch Kontakte gekommen. Ich glaube das ist etwas, was mich auf der einen Seite privilegiert, da ich in der Lage bin Kontakte zu knüpfen. Andererseits denke ich, dass Menschen mit Behinderung oft nicht daran denken, wie wichtig es ist, zum Beispiel auch mal an einer Tagung teilzunehmen und da andere Menschen anzusprechen.

Wie können wir unsere stark leistungsorientierte Wirtschaft mit Inklusion und Teilhabe in der Arbeitswelt zusammenbringen?

Anne: Menschen mit Behinderung sind so vielfältig wie unsere Gesellschaft. Es gibt zum Beispiel Autist*innen, die besonders im IT Bereich gefragt sind, weil sie unglaublich gut darin sind, Fehler zu finden. Und es gibt einige von ihnen die auf den ersten Blick nicht so viel leisten können. Sie können vielleicht nicht im klassischen Sinne etwas produzieren oder herstellen, haben aber dafür andere Ressourcen und Qualitäten – und sei es für das positive Arbeitsklima zu sorgen. Ein Stück weit sollten wir von diesem reinen Leistungsgedanken wegkommen, denn ich glaube, dass wir Orte schaffen können, an dem jede*r etwas beitragen kann. Arbeit ist auch ganz viel Teilhabe. Wir verbringen den Großteil des Tages auf der Arbeit. Wir lernen da Leute kennen, wir haben ein soziales Umfeld, wir bekommen wertvollen Input – dieses Recht sollten auch Menschen mit Behinderung haben. Auch wenn sie nicht augenscheinlich etwas produzieren, herstellen oder leisten können.

Raul: Umgekehrt können wir auch die Frage stellen: Wie viele Menschen ohne Behinderung leisten wirtschaftlich wirklich etwas? Arbeit kann mehr sein, als einfach nur leisten, leisten, leisten. Der Staat hat genug Instrumente, auch finanzieller Art, um da zu unterstützen, wo eine Person weniger leistet. Das heißt, dass der Arbeitgeber nicht das volle Gehalt zahlen muss, was der Staat dann ausgleicht oder die Person mit Behinderung bekommt eine Arbeitsassistenz. Aber das wissen die wenigsten. Es scheint eher so, dass wir den Umgang mit Menschen mit Behinderung nicht gelernt haben und Unternehmer*innen oder Personaler*innen dann oft Berührungsängste haben und dann lieber den einfachen Weg wählen, indem sie mit einer Werkstatt kooperieren oder die Ausgleichsabgabe bezahlen und das Thema dann meiden.

In der Debatte geht es auch oft um diejenigen, die gar nicht arbeiten können, für die auch eine Werkstatt nichts ist. Wir müssen aber aufpassen, dass wir nicht die Schwächsten im gesamten System missbrauchen, um das System, das falsch ist, zu rechtfertigen. Natürlich gibt es Menschen, die nicht arbeiten können und natürlich gibt es Menschen, die im allgemeinen Arbeitsmarkt kaputt gegangen sind und natürlich kann es Menschen geben, die Angst vor dem Arbeitsmarkt haben und die besondere Unterstützung brauchen. Aber wir müssen immer erst die Frage stellen: Wie können wir den allgemeinen Arbeitsmarkt verändern? Wie können wir verhindern, dass immer mehr Menschen mit Burnout in Werkstätten landen – auch vom allgemeinen Arbeitsmarkt kommend? Anstatt zu sagen, ja, dann vergrößern wir halt die Werkstätten.

A propos Ausgleichsabgabe: Wenn es um Inklusion von Menschen mit Behinderung geht, wird oft von Quoten gesprochen, die eingehalten werden müssen. Ist diese Regelung hilfreich?

Raul: Unternehmen ab 20 Mitarbeiter*innen sind dazu verpflichtet 5 % ihrer Belegschaft mit Menschen mit Behinderung zu besetzen. Das bedeutet bei 20 Mitarbeiter*innen: eine*r. Das findet oft gar nicht statt und Unternehmen können sich über die bereits erwähnte Ausgleichsabgabe freikaufen. Sie müssen pro nicht besetzter Stelle pro Monat um die 300 Euro zahlen. Diese Gelder landen in einem Topf des Staates und mit diesen Geldern werden dann entweder andere Arbeitsplätze umgebaut oder teilweise Werkstätten subventioniert. Das ist ein Problem, weil du ja immer jemanden im System brauchst, der die Quote nicht erfüllt, damit Geld im System ist. Eigentlich müssten wir Unternehmen mehr in die Verantwortung nehmen, indem sie zum Beispiel mehr bezahlen – nicht 300 Euro sondern sagen wir mal 900 Euro – sodass es für sie sinnvoller wäre eine Person mit Behinderung zu beschäftigen als die Strafe zu zahlen.

Anne: Unternehmen können außerdem, wenn sie in einer Behindertenwerkstatt Dinge produzieren lassen, sich das dann auf die Ausgleichsabgabe anrechnen lassen. Das heißt, sie zahlen eine Strafe im Sinne der Inklusion, können sie aber umgehen, indem sie ein exklusives System finanzieren. Das macht aus Sicht von Menschen mit Behinderung überhaupt keinen Sinn. Diese Ausgleichsabgabe ist eigentlich dazu da, um Nachteile die Unternehmen haben, wenn sie einen Menschen mit Behinderung einstellen, weil er oder sie vielleicht nicht so schnell arbeitet oder besondere Hilfsmittel braucht, auszugleichen. Diese Kosten werden aus diesem Topf finanziert. Und wenn der Staat sein eigenes System torpediert, dann ist es kein Wunder, dass wir da nicht weiter vorankommen.

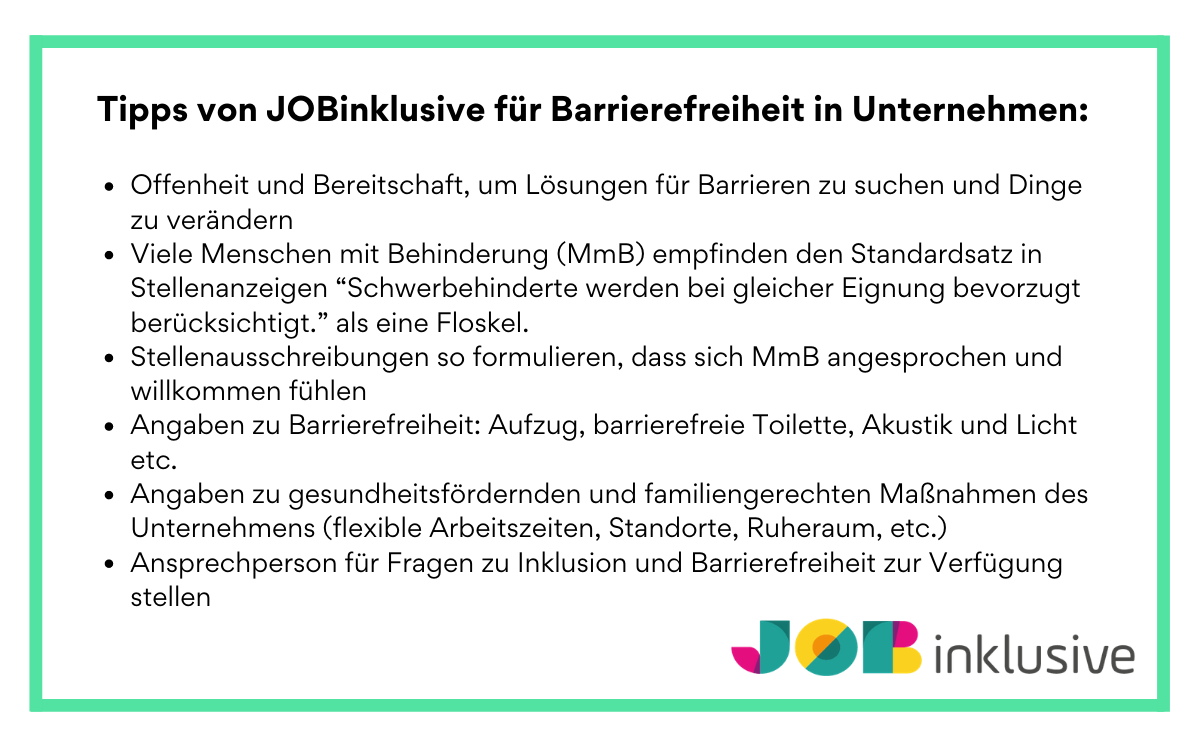

Was können Unternehmen über Inklusionsquoten hinaus oder stattdessen tun, um ein attraktiver Arbeitgeber für Menschen mit Behinderung zu sein?

Anne: Unternehmen sollten sich ihre Stellenausschreibungen genauer anschauen: Sprechen sie Menschen mit Behinderung an? Sind sie inklusiv formuliert? Viele Unternehmen haben vielleicht auch schon eine barrierefreie Toilette, aber teilen es in den Stellenausschreibungen nicht mit. Als Mensch mit Behinderung bewirbt man sich eher dort, wo man weiß, dass die Räumlichkeiten zum Beispiel sowieso schon barrierefrei sind. Das vermittelt sofort ein Gefühl des Willkommenheißens.

Was die Vorraussetzungen für den Arbeitsplatz angeht, sei gesagt, dass Menschen mit Behinderung ja nicht nur Rollstuhlfahrende sind. Das heißt, es sind nicht immer unbedingt die großen Umbaumaßnahmen nötig. Blinde Menschen brauchen vielleicht am Anfang Hilfe bei der Orientierung und eine spezielle Software für das Arbeiten am PC, aber ansonsten finden sie sich selbst zurecht. Es geht dabei ganz viel um die Bereitschaft, schon kleinere Dinge zu verändern.

Raul: Wichtig ist auch, dass der Bewerbungsprozess insgesamt barrierefrei ist. Vieles läuft dabei ja inzwischen über Portale. Wenn dann die Hürde schon das Formular ist – weil es zum Beispiel keine Screenreader Funktion gibt – und es keine Alternative gibt sich zu bewerben, dann ist es bereits dort ausschließend.

Ich glaube auch, dass es bei den Unternehmen auf Authentizität ankommt. Wenn zum Beispiel von Vielfalt die Rede ist, aber Behinderung nicht erwähnt wird, dann fühlt man sich als Mensch mit Behinderung nicht eingeladen. Wenn Behinderung thematisiert wird, sollten sich Unternehmen die Frage der Kommunikation stellen, wie zum Beispiel: Was für Bildmaterial wird verwendet? Wenn dabei ein Model in den Rollstuhl gesetzt wird, das in Wirklichkeit keine Behinderung hat, sind die Bestrebungen unglaubwürdig.

Der Begriff Inklusion wird in Deutschland mit Menschen mit Behinderung in Verbindung gebracht. Mit unserer Kampagne wollen wir Unternehmen dazu aufrufen Vielfalt wirklich zu leben. Nun schwebt das englische Wort “Inclusion” als Lösung im Raum, um die Teilhabe aller Identitäten und Interessen mitzudenken. Wie seht ihr das im Sinne der Behindertenbewegung?

Raul: Ich finde es wichtig, dass es Wörter für Phänomene gibt. Im Gegensatz zu Leuten, die sagen: “Es gibt diese ganzen Begriffe und so lange wir sie brauchen, so lange sind wir nicht am Ziel.” Das stimmt auf der einen Seite, auf der anderen Seite brauchen wir diese Wörter auch, um einen Zustand beschreiben zu können. Ich beobachte gerade den Trend – den haben wir bei Integration erlebt, bei Diversity erlebt und jetzt erleben wir ihn bei Inclusion – dass dieser Begriff immer mehr ein Begriff der Mehrheitsgesellschaft wird. Am Anfang haben wir beim Begriff “Integration” ganz klar von Menschen mit Behinderung gesprochen. Dann wurde er später erweitert auf Menschen mit Migrationshintergrund. Und inzwischen sind Menschen mit Behinderung gar nicht mehr gemeint, wenn wir Integration sagen. Und Inklusion bedeutet ja: Es gibt weder Mehrheit noch Minderheit. Das ist akademisch gedacht total schön. Und klingt ein bisschen wie Regenbogen-Einhorn-Land, ist aber insofern gefährlich, weil diesen Begriff jetzt alle anfangen für sich zu nutzen. Ich befürchte, dass Menschen mit Behinderungen dann wieder vergessen werden. Das ist die große Gefahr, wenn solche Begriffe Trend werden, fast nur unter ökonomischen Aspekten mitgedacht werden und alle mitmachen wollen. Dabei werden aber die vergessen von denen es eigentlich mal ausging. Inklusion ist natürlich trotzdem noch total erstrebenswert, aber eben AUCH für Menschen mit Behinderung und nicht nur für alle anderen.

Anne: Ich finde die Idee dahinter sehr erstrebenswert, dass jeder Mensch unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Behinderung etc. die Bedingungen findet, die er braucht, was ja auch Inklusion im Deutschen und im ursprünglichen Sinne bedeutet. Ich sehe aber auch die Gefahr darin alles immer mitdenken zu wollen.

Raul: Ich glaube auch, dass Inklusion früher oder später die Machtfrage stellt. Das bedeutet, dass die Menschen, die bisher die Macht innehaben, Macht abgeben müssen. Da ist es egal, ob ich eine Frau bin, die Macht will oder ob ich ein Mensch mit Migrationshintergrund bin, der auch mitbestimmen möchte – es wird es immer darauf hinauslaufen, dass die, die jetzt die Macht haben – also weiße Männer ohne Behinderung – diese abgeben müssen. Das wird schmerzhaft. Und da liegt eigentlich der Kern des Ganzen. Wenn ein Unternehmen also mit der Erkenntnis startet, dass es nicht divers ist, wird es sich so lange damit beschäftigen, bis es wehtut. Und dann stellt sich irgendwann die Frage: Ist die Person auf der Chefposition noch die Richtige? Und diese Person muss dann dafür offen sein.

Das Projekt JOBinklusive vom Sozialhelden e.V. hat sich zum Ziel gesetzt den Arbeitsmarkt inklusiver zu gestalten und sowohl Menschen mit Behinderung als auch Unternehmen dabei zu unterstützen. Raul hat 2013 den Sozialhelden e.V. gegründet, der sich für mehr Barrierefreiheit und Teilhabe einsetzt. Er selbst hat Glasknochen und sitzt deshalb im Rollstuhl. Anne ist Inklusionsaktivistin, hat lange in der Beratung von Menschen mit Behinderung zu Bildung und Arbeit gearbeitet und ist seit 2019 Projektreferentin bei JOBinklusive. Auch Anne ist dank eines Rollstuhls mobil und wird 24 Stunden/Tag von einer Assistenz unterstützt.